骨龄评估是指通过测量人体未成熟骨头的形状,大小及钙化的发育情况,从而定义被测量的骨头的成熟度。骨龄与被测试者的实际年纪通常一致,但也可能由于某些原因发生骨龄与实际年龄不同的情况。

骨龄评估普遍应用于儿童正常生长发育的评估、儿童内分泌疾病的诊断和治疗及某些特殊儿童疾病等方面。国际上广泛应用的骨龄评估主要有两种方法,GP图谱法(Greulich and Pyle Method)和TW法(Tanner-Whitehouse Method)。

这两种测量方法的共同点都是首先要求被测试者拍一张左手包腕关节的X线片。GP图谱法直观,易懂。测试者通过将被测试者的片子与标准骨龄图集的X线片进行比较,从而根据经验判断被检测者的骨龄大概是在哪个年龄段。就像拼图一样,找到最相似的图像就行了。

而TW法需要评价20块手腕骨,手续繁琐,评价时间长,但精确度有了提高。TW评分法传入中国后,1992年,国家体委组织相关专业人员,对TW2骨龄根据我国儿重特点进行修订,去掉尺骨,增加了头状骨和钩状骨。并按类似方法评分,称为CHN法。它更适合对我国儿童的骨龄评价、国内通用,但国际上不通用,造成交流不便。同时由于其来源于横向研究结果(同一时期,收集不同年龄段正常儿童、青少年骨龄资料),可靠性低于纵冋硏究(同批正常儿童,从出生到成年,定期拍摄骨龄片)。

同时,CHN法依据我国二十世纪80年代的儿童。20年来由于我国社会经济快速发展,人们生活水平大幅度的提升,我国儿童的生长发育处于加速的长期趋势之中。CHN法已不适用于中国当代儿童。

21世纪初,河北省体育科研所等成立了以张绍岩研究员为组长的课题组实施了中国人手腕骨发育标准的修订。完成了《中国人手腕骨发育标准中华05》的骨龄评价标准。2006年被批准为中华人民共和国行业标准(TYT3001-2006)[1] ,此标准代替T Y/T O0 1 一1992 《中国人手腕骨发育标准CH N 法》。中华 05 法是基于 TW3 计分法原理制定的,但与原TW3 标准相比,把骨发育过程划分成更细的等级标准。

儿童的生长发育和经济水平和遗传都有密切关系,而中国幅员辽阔,当前东西部经济发展极不平衡,民族众多,因此,很难制定一种骨龄评估方法适合于全国儿童青少年生长发育评估,经济或民族基本一致的地区可以建立本地区的评估标准。标准制订采样范围对于中国青少年发育评估非常关键,无论是 GP、 CHN、中华 05 法其采样代表性都有局限性,这些标准制订时间比较久,最近的中华 05 法至今也有 15 年,由于西部经济发展加速,生活水平提高,全国青少年整体平均身高增加,会导致以前的标准存在“系统误差”,因此也有必要重新再修订目前使用的各种骨龄评估标准[2]。

随着数字影像技术的出现,人们努力尝试通过数字图像处理技术自动识别和提取骨头发生骨化的形态特征信息,从而建立一种高效和客观的骨成熟评估方法;但是,由于人体手(21块长管状骨)和腕部(8块腕骨)骨头的数量多,形状、大小及骨化速度等方面的差异性大,使得这一努力到目前为止依然面临着重重困难。骨龄评估的实际运用主要有两个方面:①生长紊乱相关疾病的辅助诊断 ②预测成年后的身高。本次就全世界最早发明及应用最广泛的GP图谱法的原理和应用,做一个简单的介绍。

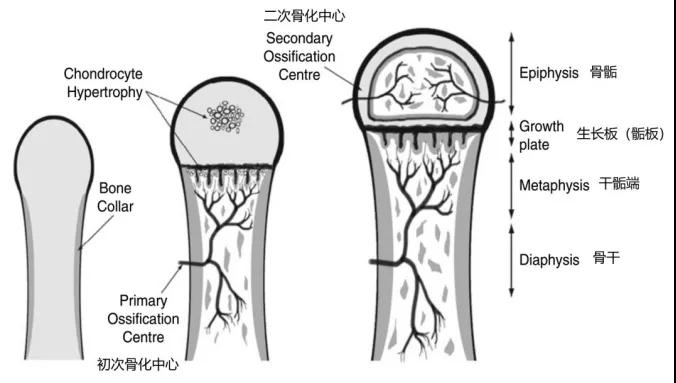

想要对骨龄做出精确的评估,首先需要对人体骨头的发育有基本认识:骨生成方式有两种:①软骨下成骨(Endochondral Ossification);②膜内成骨( intramembranous ossification )。人体四肢长骨的纵向生长是软骨下成骨的方式。靠近长骨骨干中心的区域存在“初次骨化中心( Primary Ossification Center )”,骨骼最初的钙化就是从这个部位开始的。许多扁骨(譬如8块手腕骨)完全是从初次骨化中心骨化发育来的,而长管状骨的骨化发育还依靠骨骺端的软骨的“二次骨化中心(secondary ossification center )”,初次骨化中心和二次骨化中心的成骨过程,实质上是其内部成骨细胞和破骨细胞之间相互作用的结果。由初次骨化中心发育而来的部位称之为“骨干(Diaphysis)”,而由二次骨化中心发育而来的称之为“骨骺(Epiphysis)”;随着骨骺二次骨化中心的发育,后期只剩下一层薄薄的软骨,称之为“生长板(Growth Plate)”或者“骺板(Epiphyseal Plate)”,位于骨骺和骨干之间,并于骨干连接的部位,称之为“干骺端(Metaphysis)”。只要生长板没有完全骨化,骨骺和骨干就会不断地发育和延长,直至成骨细胞停止繁殖,生长板完全骨化,则预示着生长停止。骨龄,指的就是将骨骺的成熟度与相同年龄段的正常的骨骺发育标准进行比较从而做出判断(图1)。

图1 软骨下成骨的示意图。骨龄的评估只要是观察骨骺部位二次骨化中心的骨化及发育情况。 目前明确的能影响骨骺正常发育的因素有:基因遗传,环境因素,激素(甲状腺素,生长激素,性激素)水平等。

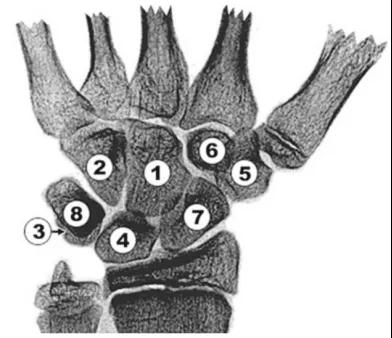

正常人8块手腕骨骨化中心出现的顺序依次是:头状骨—钩状骨—三角骨—月骨—大多角骨—小多角骨—舟状骨—豆状骨(图2)。

图2 手腕骨骨化中心出现的顺序

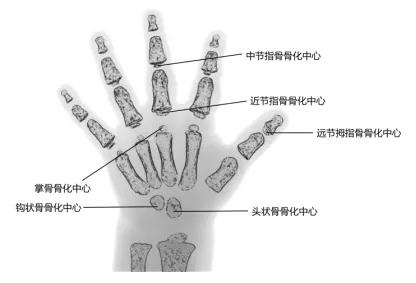

而手部掌骨和指骨的骨骺二次骨化中心出现的顺序通常是:近节指骨—掌骨—中节指骨—远节指骨。其中,有两种特殊情况,一是拇指的远节指骨骨化中心会相对更早的出现,二是小指的中节指骨骨化中心会相对最后出现(图3)。

图3 正常成年人手部解剖图(a)1岁3月龄儿童的手及腕部X线片显示下骨化发育情况(b) 根据人类生长发育的特点,可以将手及腕部的骨骼发育分成6个特定的时期,不同的时期在X线片上观察可发现其相对应的骨化中心发育特点,根据这些特点能够更好的帮助我们进行骨龄评估:

婴儿期(女性 出生后—10月龄;男性 出生后-14月龄)新生儿所有的腕骨、掌骨和指骨的骨骺区骨化中心都没有开始骨化,直到3月龄,腕部的头状骨和钩状骨最新开始骨化。女性在10月龄左右,男性在1岁3月龄左右桡骨远端的骨骺骨化中心开始出现(图 4)。由于这发生骨化发育的骨头少,因此要对这个年龄段进行骨龄评估通常还需要借助四肢其它部分骨骺发育的情况进行综合分析。

图4 婴儿期手腕部X线片示意图 头状骨和钩状骨的圆形的骨化中心开始出现

幼儿期(女性 10月龄—2岁;男性 14月龄—3岁)在这个时期所有的掌骨和指骨的骨化中心逐渐出现,最早出现的是中指,小指最晚出现。骨化中心出现顺序是近节指骨—掌骨—中节指骨—远节指骨。其中,有两种特殊情况,一是拇指的远节指骨骨化中心会相对更早的出现(通常男性在1岁3月龄出现,女性在1岁6月龄出现),二是小指的中节指骨骨化中心会相对最后出现。

图5 幼儿期手腕部X线片示意图 这个时期骨龄的评估只要是基于掌骨和指骨骨化中心的出现情况

青春前期(女性2-7岁;男性3-9岁)

这个年龄段的骨龄的评估主要是比较指骨骨化中心与其相邻干骺端的相对宽度。通常在这个年龄段,随着指骨骨化中心的发育,最终会达到与其相邻干骺端相同的宽度(图6)。

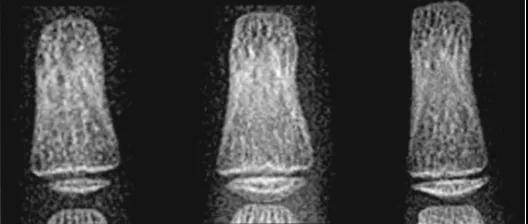

图6 描述了青春前期指骨骨化中心逐渐变宽的过程,最终骨化中心的宽度与其相邻干骺端一致 青春早期和中期(女性7—13岁;男性 9—14岁)与青春前期类似,这个时期的骨龄的评估依然主要是观察指骨骨化中心的宽度与相邻干骺端宽度之间的比较。通常这个时期的骨骺骨化中心的长度要长于相邻干骺端的长度(图7)。

图7 描述了青春早期和中期指骨骨化中心逐渐变宽的过程,最终骨化中心的宽度要大于与其相邻干骺端的宽度 青春晚期(女性13—15岁;男性14—16岁)这个年龄段的骨龄的评估主要观察指骨和掌骨的骨化中心及其干骺端发生骨性融合的情况,从而做出判断(图8)。发生融合的顺序是这样的:远节指骨—掌骨—近节指骨—中节指骨。

图8 描述了青春晚期指骨骨化中心与其相邻干骺端发生骨性融合的过程 青春后期(女性15—17岁;男性17—19岁)在这个时期,所有的腕骨、掌骨、指骨的骨化中心都已发生完全的闭合。骨龄的评估只要参考尺骨和桡骨骨骺闭合的情况(图9)。

图9 描述了尺桡骨生长板骨性融合的过程,融合是从生长板的中心向两边依次进行的

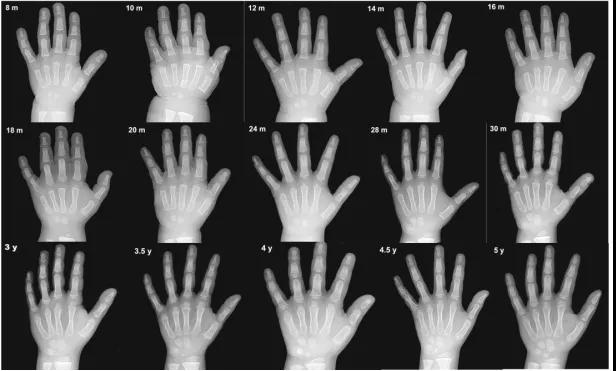

基于以上的基础知识,美国洛杉矶儿童医院在过去的20年里,就骨骼的生长和发育做了大量的研究。通过对522名正常儿童志愿者拍摄左手腕部X线片,并根据年龄分组,最终建立了一个标准化的数字化骨龄图集(digital bone age atlas),用于和被检测者的左手腕部X线片进行对比,最终确定被检测者的骨龄(图10)。

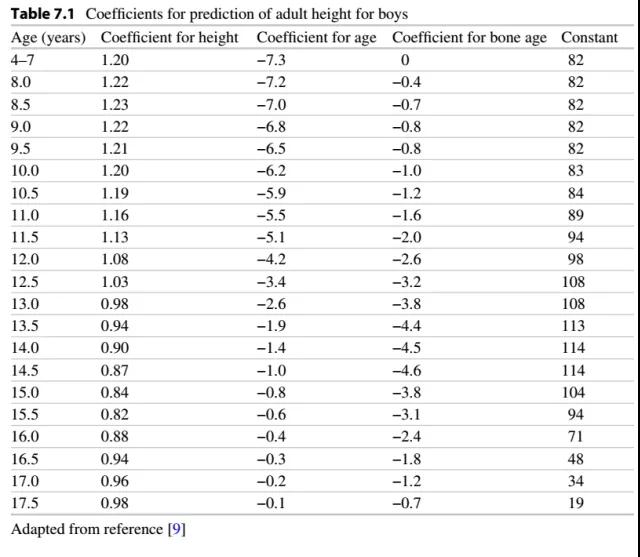

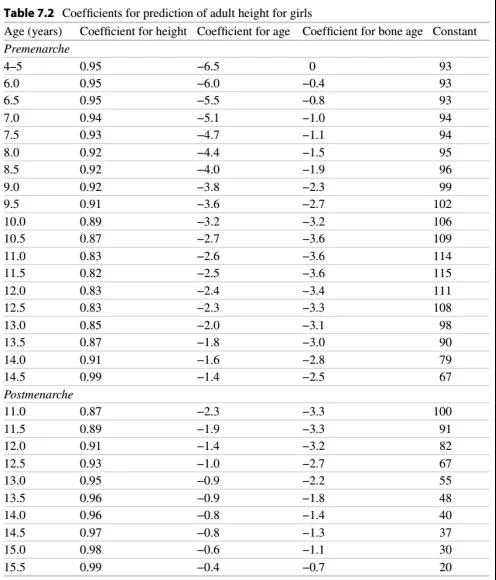

图10 男性8月龄至5岁龄的标准数字化骨龄图集示意图 1983年J M TANNER在其发表的文献中提出了预测身高的公式[3]:预测身高=身高系数×目前身高(cm)+年龄系数×实际年龄(岁)+骨龄系数×骨龄(岁)+常数不同年龄岁对应的身高系数、年龄系数、骨龄系数和常数如表所示(图11)。并且如果是女性还要注意区分被测试者是否已经月经初潮。

图11 不同性别、不同年龄对应的身高系数、年龄系数、骨龄系数和常数表 举两个例子:13岁半的男孩,目前身高145公分,家属因担心孩子身高太矮特意来医院测试预测孩子的最终身高。拍摄左手腕X线片后评估骨龄,发现骨龄为12岁。从而根据计算公式可得出该男孩的最终身高为=(0.94 × 145) + (−1.9 × 13.5) + (−4.4 × 12) + 113 = 136.3 – 25.65 – 52.8 + 113 = 170.85 cm。 另外一个例子:11岁女孩,目前身高158公分,拍摄左手腕X线片后评估骨龄,发现骨龄为12岁,并且目前还未来月经。根据计算公式的预测该女孩的最终身高为=(0.83 × 158) + (−2.6 × 11) + (−3.6 × 12) + 114 = 131.14 – 28.6 – 43.2 + 114 = 173.34 cm. 参考文献[1]张绍岩, 刘丽娟, 吴真列,等. 中国人手腕骨发育标准-中华05 I.TW3-C RUS,TW3-C腕骨和RUS-CHN方法[J]. 中国运动医学杂志, 2006, 25(5):509-509.[2]潘其乐, 张洪, 周慧康,等. Greulich-Pyle图谱法,CHN法和中华05法评估儿童青少年骨龄的比较[J]. 中国组织工程研究, 2021, v.25;No.934(05):12-17.[3] Tanner J M , Landt K W , Cameron N , et al. Prediction of adult height from height and bone age in childhood. A new system of equations (TW Mark II) based on a sample including very tall and very short children.[J]. Archives of Disease in Childhood, 1983, 58(10):767-776.[4] Gilsanz P V , Ratib P O . Hand Bone Age[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2005.

作者丨儿童骨科 陈述

审核丨儿童骨科 燕华

陈述

南方医科大学 医学硕士,师从著名儿童骨科专家李旭教授;参与了多项省级、国家级课题研究,并在国内外权威学术期刊发表了数篇论文。在校期间被评选为“优秀研究生”,在三甲医院从事过多年的临床和科研工作,具有扎实的基础知识和临床技能,临床经验丰富。

临床专长:儿童骨科领域的病种如:DDH(发育性髋关节发育不良),Perthes病,先天性马蹄内翻足,脑瘫,脊柱侧弯,双下肢不等长等肢体矫形;儿童的创伤包括:儿童四肢骨折,骨盆骨折等病种的诊疗。